像谷林先生,总是一丝不苟地在自己的书和别人的书上批注订正,甚至长期义务为《读书》纠错扫叶,但从来都宽厚待人,不出讥言恶语。这种既严谨细致又温雅蕴藉的修为,后者如我,惟有惭愧追慕。

安迪写《瞿安季刚大闹酒席》,当中记吴梅引陶诗:“但恨多谬误,君当恕醉人。”我多口说想起一趣典:周作人文章也引过陶渊明《饮酒》这两句,编辑以为他写错,改成“君当恕罪人”印出,周说这谬误错得真对啊,人家都认了,也只能恕了。随后翻出周氏原文,才知自己凭印象所言其实也谬误多多,却又发现该文排印同样一误再误,好玩得很。

此事出自周作人《永日集》的《杂感十六篇》之一《罪人》,该文对书籍校勘有很好的意见:“一本书的价值,排印,校对,纸张装订,要各占二成,书的本身至多才是十分之四”;“印书有错字本已不好,不过错得不通却还无妨,至多无非令人不懂罢了,倘若错得有意思可讲,那更是要不得。”举靳德峻《人间词话笺证》注中引那句陶诗被印成“君当恕罪人”为例,在“罪”字旁加了着重号,说:“这也错得太有意思了。”——不是周作人自己的文章印错,他也没有说我臆想中那种风趣得促狭的话,周氏到底是冲淡节制的。我凭记忆将他一句话衍生成一段添油加醋的趣典,不由想到钱锺书关于记忆不可靠的妙语,也“太有意思了”。

《永日集》北新书局初版毛边本

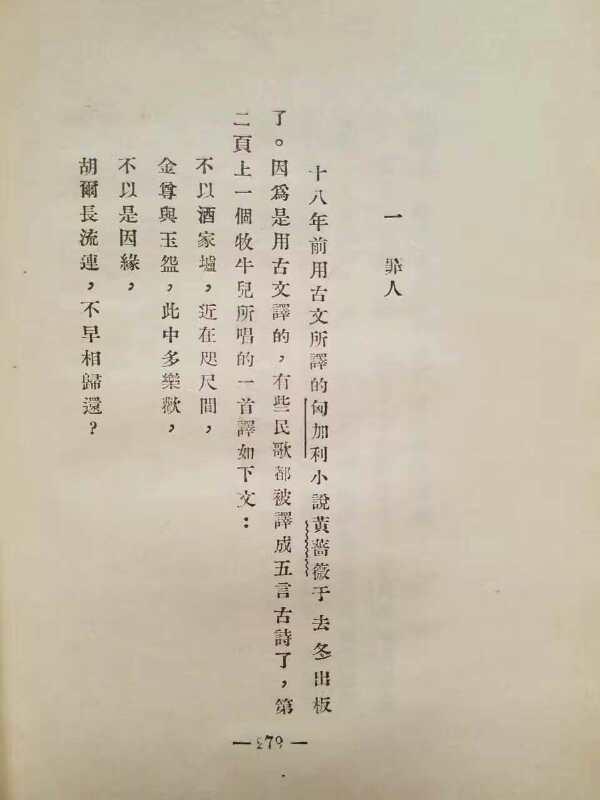

《永日集》中所收《罪人》

更有意思的是,当我翻开《永日集》的北新书局初版毛边本,发现不止 “君当恕罪人”,上一句恰也有排印之误,而且误的就是“误”字——“但恨多谬误”成了“但恨多谬语”。这不是靳德峻那书印错,否则周作人会像对“罪”字一样也加上着重号的。

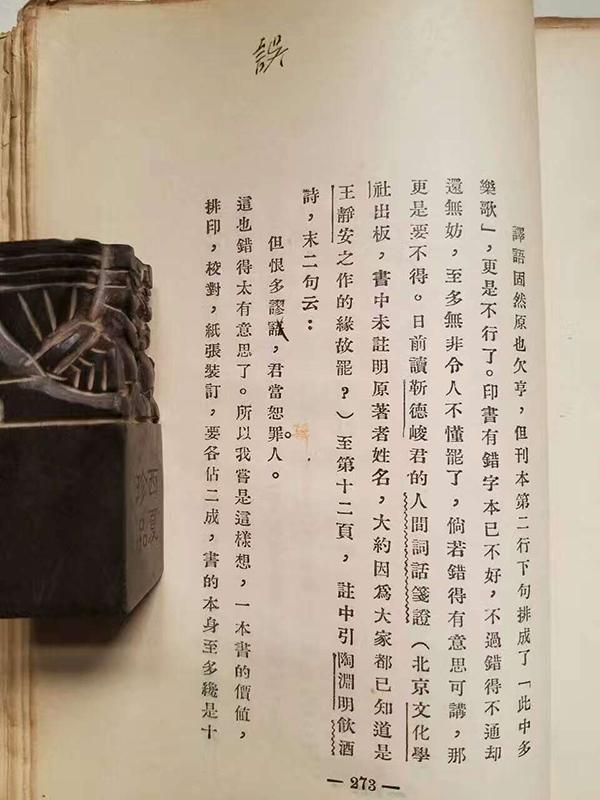

书的天头用钢笔所写“误”字

这本《永日集》毛边初版,当年是周作人送给谷林的,谷林先生后来转赠给我。《罪人》这句“但恨多谬语”的“语”字上有手写打叉,天头用钢笔写一“误”字,纠正此误。该书另一篇《燕知草跋》有句话:“虽无他们已都变成了清客了”,“无”字旁有颜色笔改为“然”,这笔迹我认得出属于经常边读书边校改错别字的谷林先生;而《罪人》那个写在页面上端的“误”字,笔迹和黑色墨水都不同于“然”字,估计是周作人亲笔所改——自己的纠错文章又被印错,大概会挺敏感而郁闷的吧。检逯钦立校注的《陶渊明集》,《饮酒》原诗的“谬误”一词并无他本异文,因此不会是周氏从别处转录之误。

从“罪人”到“谬语”,手民之误变着花样前赴后继,这书里书外的过程,应该可以纳入印刷讹误的经典案例。而且这还不算完,手头有两个当代重新排版印行的《永日集》版本(河北教育出版社1994年5月一版,北京十月文艺出版社2011年3月一版),都仍盲从北新原版印为“但恨多谬语”——你自但恨多谬,他自落叶绵延,陶、周唯有饮酒,且以永日。

当然,落叶难以尽扫,是出版界的自然现象,不宜过于苛求。前面说的那句“虽无他们已都变成了清客了”,河北版和北京版《永日集》都已改正为“虽然”,说明是下过整理工夫的。对此,还是当取恕道,像谷林先生,总是一丝不苟地在自己的书和别人的书上批注订正,甚至长期义务为《读书》纠错扫叶,但从来都宽厚待人,不出讥言恶语。这种既严谨细致又温雅蕴藉的修为,也近乎知堂老人,后者如我,惟有惭愧追慕。

书名页的周作人自钤印章“且以永日”

因为这本北新初版《永日集》,得以重温前辈的风度与旧痕。此“苦雨斋小书”,出版于1929年5月,有周作人自钤印章两枚,书名页是“且以永日”,序言末是“苦雨斋印”,篆艺古朴自然,温文端庄,至今仍鲜红养眼,可以感受周氏亲手盖上的遗泽。

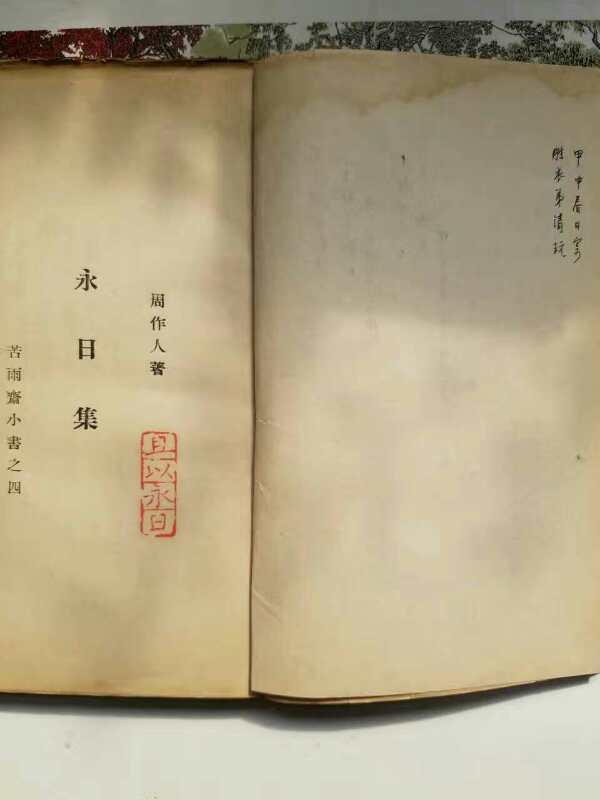

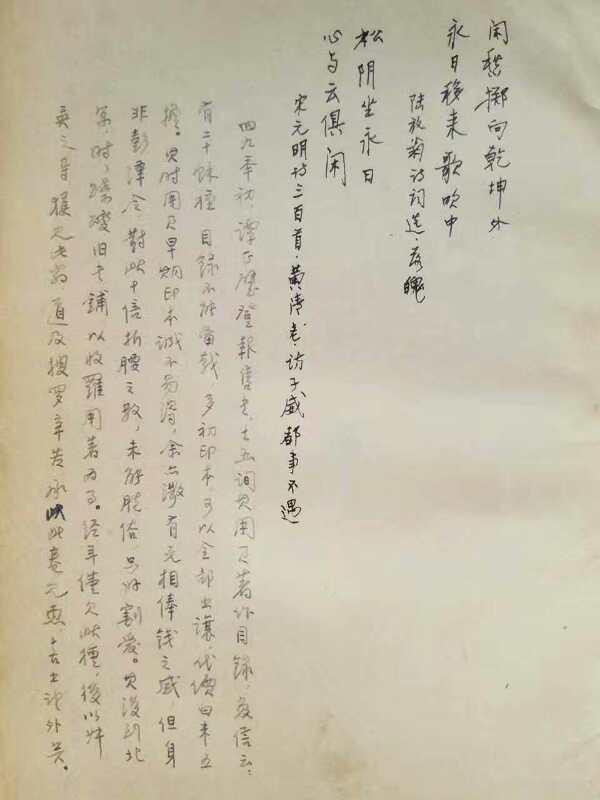

扉页的谷林抄录陆游和黄清老诗

扉页先有谷林抄录陆游和黄清老诗:“闲愁掷向乾坤外,永日移来歌吹中。”“松阴坐永日,心与云俱闲。”字迹雅致清丽,甚衬诗意。旁边是一段淡墨痕题记:“四九年初,谭正璧登报售书,去函询其周氏著作目录,复信云:有二十余种,目录不能备载,多初印本,可以全部出让,代价白米五担。其时周氏早期印本诚不易得,余亦微有元相俸钱之感,但身非彭泽令,对此十倍折腰之数,未能脱俗,只好割爱。其后到北京,时时蹀躞旧书铺,以收罗周著为事。经年仅欠此种,后以叔英之导,获见此翁,道及搜罗辛苦,承以此卷见惠,喜出望外矣。”书后版权页背面复有谷林两行手书:“此卷承老人寄赠,于一九五零年十月九日收到。”

此事谷林后来基本写入《曾在我家》,谓:搜求所得周氏著译,“就中尤推《永日集》和港版《过去的工作》、《知堂乙酉文编》为翘楚,盖咸从作者手头得来”。又《毛边书漫话》说,他的书架上“毛边书共得六种”,解放前的只有周作人《永日集》和《过去的生命》,它们之历劫犹存,“是侥幸,是漏网”。但二文对得书经过的细节,没有这段题记叙述得详尽。我意外喜获转赠后去信询之,谷林先生答曰:所记的“叔英”是少他两岁的中学同学穆叔英,1949年后两人同在北京,穆打听到周作人住处,约了他一起走访。我近年编《觉有情——谷林文萃》,从先生生前交给我的手稿笔记中选了些早年诗文,有一首《为叔英去北京》。

最后,这《永日集》的扉页背面是谷林先生所题:“甲申春日寄胜衣弟清玩。”当时是2004年,书已出版七十多载,在谷林手上也已半个多世纪,然而书品完好,整洁可人,可以想见他虽经细读(从前述的手校误植可知)但爱护收藏。暮岁将此饱含意味的珍本转赐,书中情分随岁月流转一再传递,殷殷深感。

这回引发我又摩挲此书的陶渊明两句诗,是《饮酒》二十首最后一首的结句,其首句是:“羲农去我久。”时近谷林先生辞世八年了。